道路を通る人と乗り物

乗り物が変化したことで、

人々の暮らしや道路は

どんなふうに変わったのでしょうか。

むかし

いま

むかし

約3日間

江戸時代、一番早い飛脚は、約3日間で江戸(今の東京)から大阪まで手紙を届けていました。これは、幕府の文書を急いで運ぶ特別な場合です。町の人が使う飛脚で、最も安い料金で運ぶ場合は、1ヶ月近くかかっていました。

いま

約1日

東京から荷物を出した場合、宅配業者にもよりますが、原則次の日には大阪に届けることができます。高速道路を使って、速く、遠くに運ぶことができます。

川崎を通る道

今の川崎市を通っている主な道には、

国道・県道・市道があります。

- ・国道とは、各地方の主要な都市を結ぶ大きな道路です。

- ・県道とは、重要な国道と国道を結ぶ道路や、鉄道の駅や港等を繋ぐ道路です。

- ・市道とは、地域と地域を結ぶ、生活に必要な道路です。

タッチして、

名前や長さを

調べてみよう!

| 番号 | 名前 | 長さm | 道路愛称 |

|---|---|---|---|

|

東京丸子横浜 | 3,238 | 綱島街道 |

|

世田谷町田 | 8,792 | 津久井道 |

|

東京大師横浜 | 6,540 | 産業道路 |

|

川崎府中 | 10,320 | 府中街道/市役所通り(一部) |

|

川崎府中 | 10,320 | 府中街道/市役所通り(一部) |

|

横浜上麻生 | 3,038 | 麻生通り |

|

横浜生田 | 4,583 | 浄水場通り |

|

鶴見溝ノ口 | 10,302 | 尻手黒川道路(一部) |

|

町田調布 | 1,796 | 鶴川街道 |

|

丸子中山茅ヶ崎 | 5,664 | 中原街道 |

|

幸多摩線 | 15,996 | 多摩沿線道路 |

|

野川菅生線 | 6,594 | 尻手黒川道路 |

|

扇町川崎停車場 | 4,109 | 新川通り |

|

子母口綱島 | 1,266 | |

|

大田神奈川 | 3,995 | ガス橋通り |

|

稲城読売ランド前停車場 | 1,480 | |

|

上麻生連光寺 | 5,530 | |

|

真光寺長津田 | 1,496 | |

|

川崎町田 | 1,658 | 西口通り(一部)/市電通り(一部) |

|

一般国道1号 | 3,087 | (第二京浜) |

|

一般国道15号 | 2,696 | (第一京浜) |

|

一般国道132号 | 4,562 | 富士見通り |

|

一般国道246号 | 7,170 | |

|

一般国道357号 | 2,969 | 東京湾岸道路 |

|

一般国道409号 | 20,453 | 府中街道/大師道/浮島通り |

|

高速自動車国道東海自動車道 | 5,340 | 東名高速道路 |

|

一般国道466号 | 4,930 | 第三京浜道路 |

|

県道高速横浜羽田空港線 | 6,355 | 高速神奈川1号横羽線 |

|

県道高速湾岸線 | 5,769 | 高速湾岸線 |

|

川崎市道高速縦貫線 | 5,500 | 高速神奈川6号川崎線 |

川崎市を通る主な道路一覧

主要地方道(県道)

| 番号 | 名前 | 長さm | 道路愛称 |

|---|---|---|---|

|

東京丸子横浜 | 3,238 | 綱島街道 |

|

世田谷町田 | 8,792 | 津久井道 |

|

東京大師横浜 | 6,540 | 産業道路 |

|

川崎府中 | 10,320 | 府中街道/市役所通り(一部) |

|

横浜上麻生 | 3,038 | 麻生通り |

|

横浜生田 | 4,583 | 浄水場通り |

|

鶴見溝ノ口 | 10,302 | 尻手黒川道路(一部) |

|

町田調布 | 1,796 | 鶴川街道 |

|

丸子中山茅ヶ崎 | 5,664 | 中原街道 |

道路愛称名標識

主要地方道(市道)

| 番号 | 名前 | 長さm | 道路愛称 |

|---|---|---|---|

|

幸多摩線 | 15,996 | 多摩沿線道路 |

|

野川菅生線 | 6,594 | 尻手黒川道路 |

一般県道

| 番号 | 名前 | 長さm | 道路愛称 |

|---|---|---|---|

|

扇町川崎停車場 | 4,109 | 新川通り |

|

子母口綱島 | 1,266 | |

|

大田神奈川 | 3,995 | ガス橋通り |

|

稲城読売ランド前停車場 | 1,480 | |

|

上麻生連光寺 | 5,530 | |

|

真光寺長津田 | 1,496 | |

|

川崎町田 | 1,658 | 西口通り(一部)/市電通り(一部) |

一般国道

| 番号 | 名前 | 長さm | 道路愛称 |

|---|---|---|---|

|

一般国道1号 | 3,087 | (第二京浜) |

|

一般国道15号 | 2,696 | (第一京浜) |

|

一般国道132号 | 4,562 | 富士見通り |

|

一般国道246号 | 7,170 | |

|

一般国道357号 | 2,969 | 東京湾岸道路 |

|

一般国道409号 | 20,453 | 府中街道/大師道/浮島通り |

自動車専用道路

| 名前 | 長さm | 道路愛称 |

|---|---|---|

| 高速自動車国道東海自動車道 | 5,340 | 東名高速道路 |

| 一般国道466号 | 4,930 | 第三京浜道路 |

| 県道高速横浜羽田空港線 | 6,355 | 高速神奈川1号横羽線 |

| 県道高速湾岸線 | 5,769 | 高速湾岸線 |

| 川崎市道高速縦貫線 | 5,500 | 高速神奈川6号川崎線 |

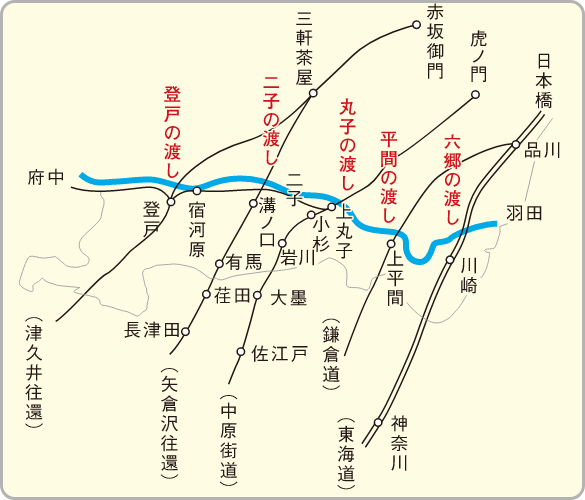

昔からの六街道

川崎市には、昔6つの街道があり、

人びとの生活にとって大切な役わりを果たしていました。

府中街道

川崎を含む武蔵国の国府が置かれていた府中へと続く道。鎌倉幕府が開かれるようになると、各地の武将と鎌倉を結ぶ政治・軍事上の道「鎌倉道」が生まれ、府中街道の一部分も、その役割を果たしていました。溝口には、現在のルートの南に旧道が残っています。

大山街道

古くから雨乞いの山として有名な大山を参拝する道として知られ、また駿河の茶や真綿、伊豆の椎茸、乾魚などの物資を輸送する商業ルートとしても重要な役割を果たしてきました。江戸時代に溝口村・二子村が大山街道の宿駅となったことで、いろいろな産物がここを通り、大きく発展しました。

大師道

東海道五十三次の1つ、川崎宿から厄除けで知られる川崎大師に至る道です。古くから庶民の信仰を集めた川崎大師は徳川11代将軍徳川家斉が文化10年(1813年)に公式参拝してから、一層広く信仰されるようになりました。日帰りができる関東屈指の霊場として、川崎大師には江戸からの参詣客が絶えませんでした。

津久井道

この街道は、世田谷の三軒茶屋から登戸、生田、柿生を通って津久井へ続く道です。人々の生活、商人の活発な活動を通じて発達し、商業の道として活用され、津久井・愛甲の絹を江戸に送るいわゆる「シルクロード」として利用されると同時に、黒川炭などの特産物も運ばれていました。

中原街道

徳川家康は鷹狩りなどの際に、平塚市の中原御殿で休憩し、この街道を通って江戸に向かいました。相模を通るので「相州街道」、平塚でつくられた酢が江戸城へ運ばれたので「お酢街道」などとも呼ばれ、東海道ができるまでは重要な街道でした。現在では県道丸子中山茅ヶ崎と呼ばれています。

東海道

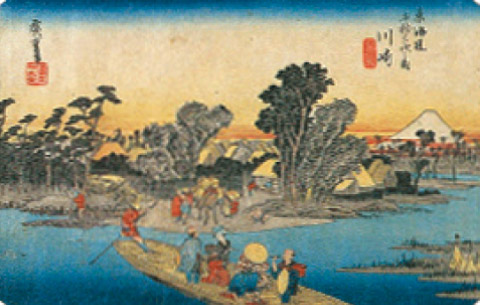

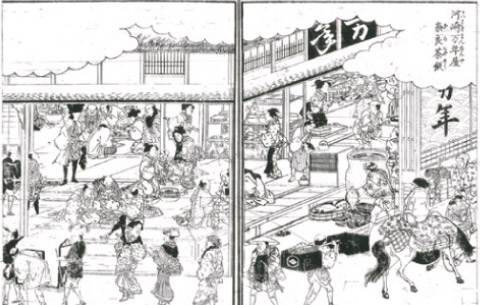

江戸の日本橋から京都の三条大橋まで続く道で、この東海道を大名行列が通ることで多くの物が行き交い、東西の文化交流が活発になりました。川崎宿は他の宿より遅れて元和9年 (1623年)頃作られ、東海道を上る旅人には六郷の渡しを控えた最後の宿泊地として、そして川崎大師の参詣の拠点として賑わった宿場でした。

街の様子

東海道が通っていた場所には、今も古いお寺や神社、石碑がたくさんあります。

東海道と川崎宿

-

今の東海道沿いのまちなみ(川崎区本町2丁目)

東海道川崎宿は2023年に起立400年を迎えました。 -

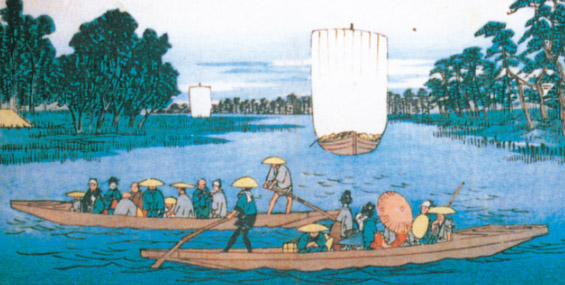

東海道五十三次 川崎「六郷渡舟」

(国立国会図書館所蔵)

-

-

街道には、モノや旅客を次の宿に運ぶための人や馬を備えた「宿(しゅく)」がありました。そこに宿泊施設が建つようになり、宿場町ができました。宿場町には茶店や商店もあって、賑やかな場所でした。

東海道かわさき宿交流館

東海道川崎宿について映像や模型を見ながら、歴史と文化を楽しく学べる施設です。

(川崎区本町1丁目8番地4)

川崎市高津区溝口には、宿場町がありました。蔵づくりの建物もあって、宿場町らしいまちなみが今でも残っています

大山街道

-

今の大山街道沿いのまちなみ

(高津区溝口2丁目) -

大山街道と二ヶ領用水が交わる場所に架かる大石橋

(高津区溝口2丁目) 小池 汪 氏 蔵

川崎の橋物語

川崎市にある橋は、2メートル以上の長さのものを数えると、600を超えます。その中でも、多摩川に架かっている橋だけでも、道路橋12、鉄道橋9、合わせて21もあります。

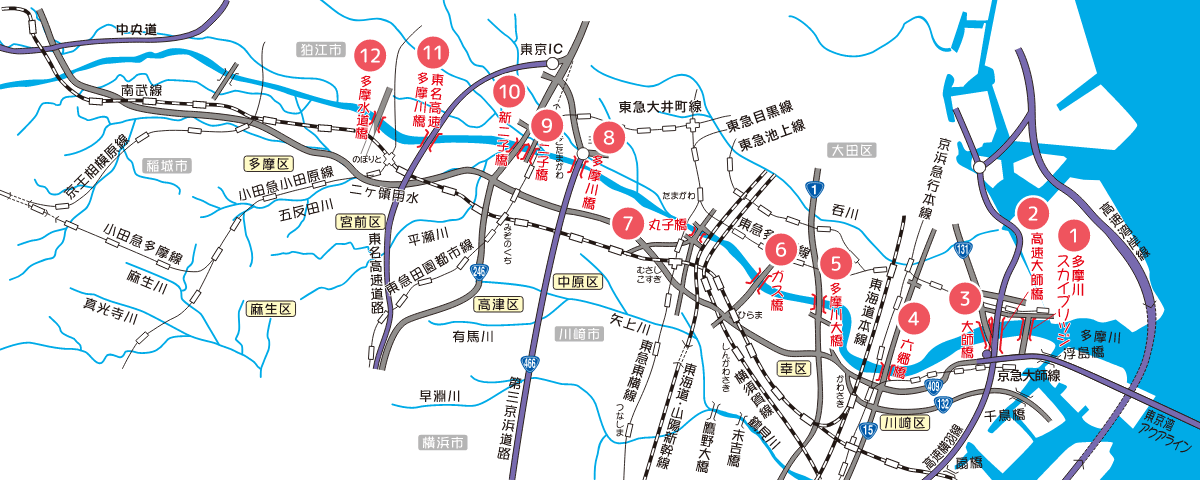

多摩川に架かる道路の橋(下流側より 川崎市内のみ)

| 番号 | 橋の名前 | 通っている道 | 長さ(m) | できた年 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 多摩川スカイブリッジ | 環状8号・殿町羽田空港 | 675 | 令和4年 |

| 2 | 高速大師橋 | 首都高速道路横浜羽田線 | 526 | 昭和43年 |

| 3 | 大師橋 | 東京大師横浜(産業道路) | 550 | 平成18年 |

| 4 | 六郷橋 | 国道15号(第一京浜国道) | 443 | 昭和59年 |

| 5 | 多摩川大橋 | 国道1号(第二京浜国道) | 435 | 昭和24年 |

| 6 | ガス橋 | 大田神奈川(ガス橋通り) | 388 | 昭和35年 |

| 7 | 丸子橋 | 東京丸子横浜(綱島街道) | 406 | 平成12年 |

| 8 | 多摩川橋 | 第三京浜道路 | 382 | 昭和40年 |

| 9 | 二子橋 | (旧)国道246号 | 440 | 大正14年 |

| 10 | 新二子橋 | 国道246号 | 577 | 昭和53年 |

| 11 | 東名高速多摩川橋 | 東名高速道路 | 495 | 昭和41年 |

| 12 | 多摩水道橋 | 世田谷町田(津久井道) | 359 | 平成13年 |

-

昔の多摩川

-

今の多摩川

橋が架けられるまでは、舟による「渡し」が大切な役割をしていました。人々は、「渡し」を使って川の対岸の村や町と行き来していました。

川崎の道と川崎年表

| 年 号 | 道の仕事に関係すること 川の仕事に関係すること その他のこと |

|---|---|

| 1597年(慶長2年) | 小泉次大夫がニヶ領用水の工事を始めた。 |

| 1611年(慶長16年) | ニヶ領用水と小泉橋ができた。 |

| 1623年(元和9年) | 川崎宿が東海道の宿場になった。 |

| 1629年(寛永6年) | ニヶ領用水の宿河原取水口ができた。 |

| 1725年(享保10年) | 田中休愚がニヶ領用水を直した。 |

| 1821年(文政4年) | 溝口の水そう動が起こった。 |

| 1872年(明治5年) | 多摩川に橋をかけ、東京・横浜間に鉄道が敷かれた。 |

| 1873年(明治6年) | ニヶ領用水から横浜水道が引かれた。 |

| 1883年(明治16年) | 旧六郷橋ができた(~1925年)。 |

| 1894年(明治27年) | 府中街道が県道になった。 |

| 1914年(大正3年) | 多摩川に堤防をつくる運動が起こった。 |

| 1916年(大正5年) | 有吉堤ができた。 |

| 1921年(大正10年) | 川崎町にはじめて水道が引かれた。 川崎町に川崎運河ができた。 |

| 1923年(大正12年) | 関東大震災が起こった。 |

| 1924年(大正13年) | 川崎市が誕生した。 |

| 1925年(大正14年) | 旧六郷橋と二子橋ができた。 |

| 1928年(昭和3年) | 多摩川に河港水門ができた。 |

| 1934年(昭和9年) | 旧丸子橋ができた。 |

| 1938年(昭和13年) | 川崎駅前広場が整備された。 |

| 1939年(昭和14年) | 旧大師橋ができた。 |

| 1941年(昭和16年) | ニヶ領用水に円筒分水ができた。 |

| 1945年(昭和20年) | ニヶ領用水上河原堰堤ができた。 |

| 1949年(昭和24年) | 多摩川大橋ができた。 ニヶ領用水の宿河原堰提ができた。 |

| 1953年(昭和28年) | 旧多摩水道橋ができた。 |

| 1955年(昭和30年) | 京浜第二国道が全線開通した。 産業道路ができた。 |

| 1956年(昭和31年) | 南幸町渡田線(市電通り)ができた。 |

| 1957年(昭和32年) | 登戸陸橋ができた。 |

| 1960年(昭和35年) | ガス橋ができた。 |

| 1961年(昭和36年) | 府中街道(新道)ができた。 |

| 1962年(昭和37年) | 川崎駅前の旧地下道ができた。 |

| 1964年(昭和39年) | 多摩沿線道路ができた。 |

| 1965年(昭和40年) | 第三京浜道路ができた。 |

| 1966年(昭和41年) | 京浜急行本線が立体交差になった。 |

| 1968年(昭和43年) | 東名高速道路、川崎インターチェンジができた。 首都高速道路横浜羽田線ができた。 |

| 1971年(昭和46年) | 平瀬川とニヶ領本川の改修が始まった。 |

| 1972年(昭和47年) | 川崎市が政令指定都市になり、区制が敷かれた。 |

| 1974年(昭和49年) | 多摩川(狛江)で水害が起こった。 |

| 1975年(昭和50年) | 矢上川、真福寺川の改修が始まった。 |

| 1978年(昭和53年) | 二子千年線(第三京浜道路高架下)ができた。 |

| 1979年(昭和54年) | 根岸陸橋ができて横浜生田線が立体交差になった。 国道246号の改修が終わった。 |

| 1980年(昭和55年) | 南部防災センターができた。 |

| 1981年(昭和56年) | 五反田川細山調整池ができた。 |

| 1982年(昭和57年) | 尻手黒川線(北部市場前)ができた。 |

| 1984年(昭和59年) | 富士見通りモールができた。(モール化道路事業が始まった) 今の六郷橋ができた。 |

| 1985年(昭和60年) | 鹿島田菅線(久地)ができた。 |

| 1986年(昭和61年) | 府中街道(溝口~浮島)が国道409号になった。 川崎駅前地下街と駅前広場ができた。 |

| 1987年(昭和62年) | 自転車放置禁止区域の指定が始まった。 万福寺王禅寺線ができた。 防災行政無線ができた。 |

| 1988年(昭和63年) | 東急東横線(新丸子)が高架になった。 |

| 1989年(平成元年) | 高津区蟹ケ谷でがけ崩れ事故がおこった。 |

| 1990年(平成2年) | JR南武線(武蔵小杉駅と武蔵溝ノロ駅間)が高架になった。 川崎駅西口広場ができた。 |

| 1991年(平成3年) | 横浜生田(生田)ができた。 |

| 1992年(平成4年) | 川崎縦貫道路の工事が始まった。 |

| 1993年(平成5年) | 川崎ハローブリッジ(宮前横断歩道橋)ができた。 貝塚京町線(天飛トンネル)ができた。 |

| 1994年(平成6年) | 川崎防災センターができた。 高速湾岸線ができた。 |

| 1997年(平成9年) | 多摩防災センターができた。 東京湾アクアラインができた。 五反田川放水路の工事が始まった。 |

| 2000年(平成12年) | 新しい丸子橋ができた。 |

| 2001年(平成13年) | 新しい多摩水道橋ができた。 尻手黒川線が王禅寺まで延びた。 |

| 2002年(平成14年) | 高速川崎縦貫線のうち、浮島~殿町間約3.5キロが開通した。 旧六郷橋の親柱が川崎区の稲毛公園に再現整備された。 |

| 2003年(平成15年) | さいわい歩道橋ができた。 |

| 2006年(平成18年) | 新しい大師橋ができた。 |

| 2010年(平成22年) | 高速川崎縦貫線のうち、殿町~大師間約2.0キロが開通した。 尻手黒川線が世田谷町田まで延びた。 |

| 2011年(平成23年) | 川崎駅東口駅前広場ができた。 |

| 2013年(平成25年) | 新しい江ヶ崎跨線橋ができた。 |

| 2017年(平成29年) | 溝口駅南口広場ができた。 |

| 2020年(令和2年) | ニヶ領用水が国登録記念物に登録された。 |

| 2022年(令和4年) | 多摩川スカイブリッジができた。 |

| 2024年(令和6年) | 五反田川放水路ができた。 川崎市が市制100周年を迎えた。 |

-

河港水門

-

旧丸子橋

-

旧大師橋

-

六郷橋

-

川崎駅前広場(東口)

-

高速川崎縦貫線(大師ジャンクション)

-

川崎ハローブリッジ

-

川崎駅東口広場

-

溝口駅南口広場

-

多摩川スカイブリッジ