自然災害からわたしたちの暮らしを

守るために、どのような工夫や

努力をしているのでしょう。

-

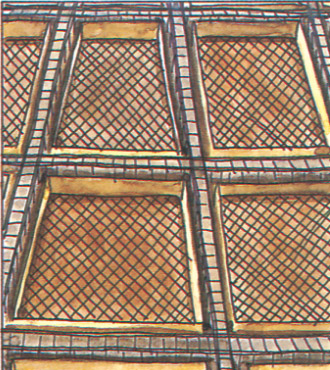

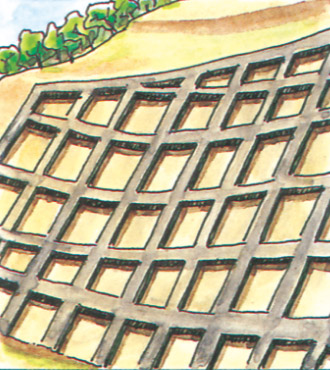

地すべり大雨などで山の斜面が崩れることを地すべりといいます。地下水を遮断したり、コンクリートの枠で抑えたりすることで、さらなる地すべりを防ぎます。とじる

地すべり

地すべり

-

大雨大雨日本では、大雨の発生回数が40年前に比べおおむね2倍になっています。天気予報や防災無線などをチェックして、災害に備えましょう。とじる

-

がけ崩れ住宅地にあるがけも大雨で崩れることがあります。危険な場所は、コンクリートの枠などで支えて崩落を防ぎます。とじる

がけ崩れ

がけ崩れ

-

洪水洪水大雨の時に、川から水があふれることがあります。大きな堤防を作ったり、川底を深くしたりして、まちに水が入るのを防ぎます。とじる

洪水

洪水

-

災害情報の放送災害が起きた時には、防災行政無線システムで地域全体に放送が流れます。川崎市の公式サイトなどでも情報が見られますので、正しい情報を確認しましょう。とじる

災害情報の放送

災害情報の放送

恐ろしい災害̶地震、水害、がけ崩れ

地震

-

地震で壊れた川崎大師

(関東大震災) -

地震で壊れた建物

(阪神・淡路大震災) -

地震で壊れた道

(新潟県中越地震)

-

津波におし流される建物

(東日本大震災) -

地震で崩れ落ちた橋

(熊本地震)

主な地震による災害

- 1891年

- 濃尾地震(震度6) 死者7,273人

- 1896年

- 明治三陸地震(震度2~3) 死者21,959人

- 1923年

- 関東地震(震度6) 死者・行方不明者 約10万5千人

(関東大震災)

- 1927年

- 北丹後地震(震度6) 死者2,925人

- 1933年

- 昭和三陸地震(震度5) 死者・行方不明者3,064人

- 1945年

- 三河地震(震度5) 死者2,306人

- 1948年

- 福井地震(震度6) 死者3,769人

- 1995年

- 兵庫県南部地震(震度7) 死者・行方不明者6,437人

(阪神・淡路大震災)

- 2004年

- 新潟県中越地震(震度7) 死者68人

- 2011年

- 東北地方太平洋沖地震(震度7) 死者・行方不明者22,288人

(東日本大震災)

- 2016年

- 熊本地震(震度7) 死者273人

- 2018年

- 北海道胆振東部地震(震度7) 死者43人

- 2024年

- 能登半島地震(震度7) 死者549人

水害・がけ崩れ

-

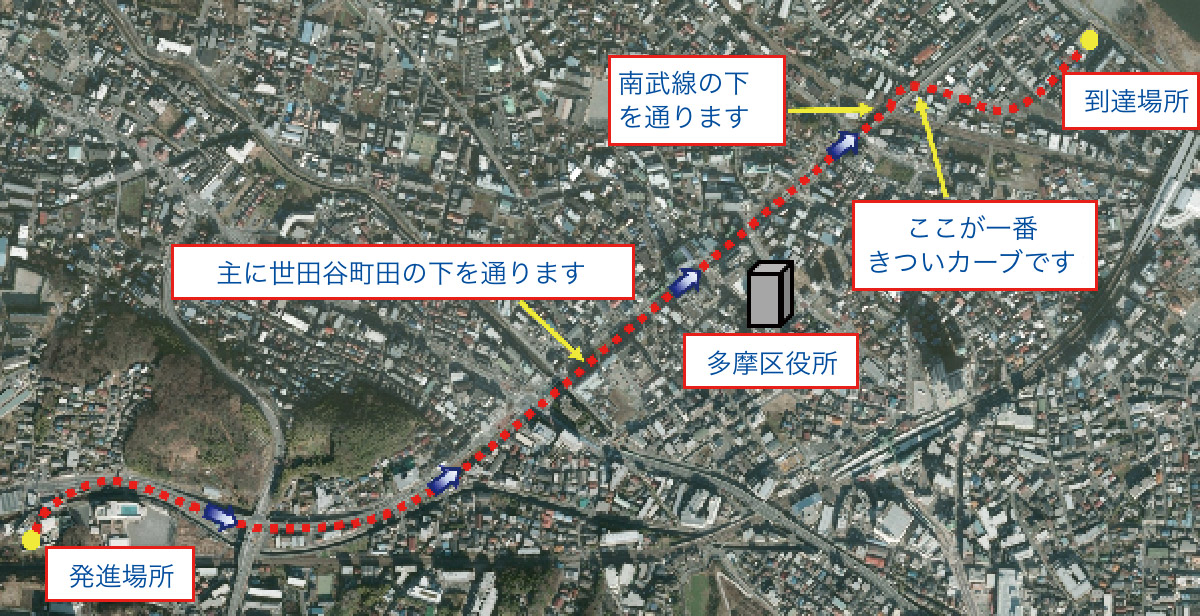

2019年10月 令和元年東日本台風のときの多摩川

-

1976年9月 高津区平瀬川の洪水

-

1989年8月 高津区のがけ崩れ

短い時間にたくさんの雨が降ったり、長い時間降り続いたりすると、川が氾濫することがあります。傾きが急ながけは、大雨や長雨・地震がきっかけで崩れることがあります。

コラム:浸水実績図

川崎市のホームページ(ガイドマップかわさき)では、今までに浸水したことのある場所を公開しています。

★ガイドマップかわさきでは、他にも川崎市の様々な情報を見ることができます。

災害から暮らしを守る

地震などの災害に備える

川崎市では、地震などの災害に備えて、防災訓練をしたり、パンフレットなどで災害から身を守る方法を分かりやすく伝えたりしています。地震などの災害があったときは、防災行政無線の屋外スピーカーから、サイレンや音声でみなさんに避難情報などをお知らせします。

-

川崎市総合防災訓練

-

こども向け動画(川崎市ぼうさいチャンネル)

-

川崎市防災パンフレット「備える。かわさき」

防災行政無線の屋外スピーカーは、災害が発生したときに避難所となる小学校・中学校や、大雨などによる土砂災害の危険のある場所、地震による津波で浸水する危険のある場所などに設置されていて、令和7年3月時点で、市内に323基の屋外スピーカーが設置されています。

屋外スピーカー(防災行政無線)

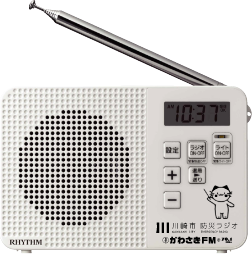

防災ラジオ

また、災害が発生したときには、市内のコミュニティFM(かわさきFM)からも災害情報を発信していて、緊急の放送の場合には、ラジオの電源が入っていなくても自動的に電源が入り、かわさきFMが最大音量で放送される「防災ラジオ」の配布を進めています。

市役所のしごと

- 正しい情報を素早く集め、市民に知らせる。

- 避難の仕方や、避難する場所を決めておく。

- 避難した人のために、食料、毛布、トイレなどを用意しておく。

- 被害を少なくするために、訓練を行う。

- 市民に協力を呼びかけ、災害を防ぐ体制を整える。

洪水を防ぐ

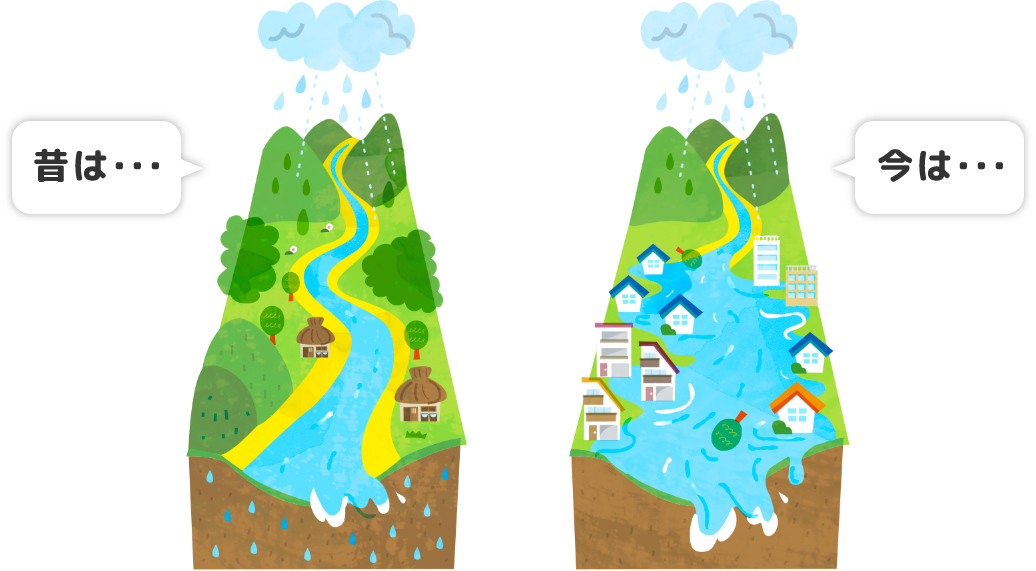

昔と今で川と川が流れる周りのまちはどう変わってきたのでしょう。

田畑や山林が減り、家や道などが増えると、雨水は地面にしみこみにくくなり、川に急に集まってきます。台風や大雨のときは、一度にたくさんの雨水が集まってくるので、洪水の危険が多くなってきました。

そのため、雨水を川に流れ込む前にいったん溜めておいて、川が溢れないようにしています。

-

大雨のときにため池として使われる校庭(宮前区有馬小学校)

-

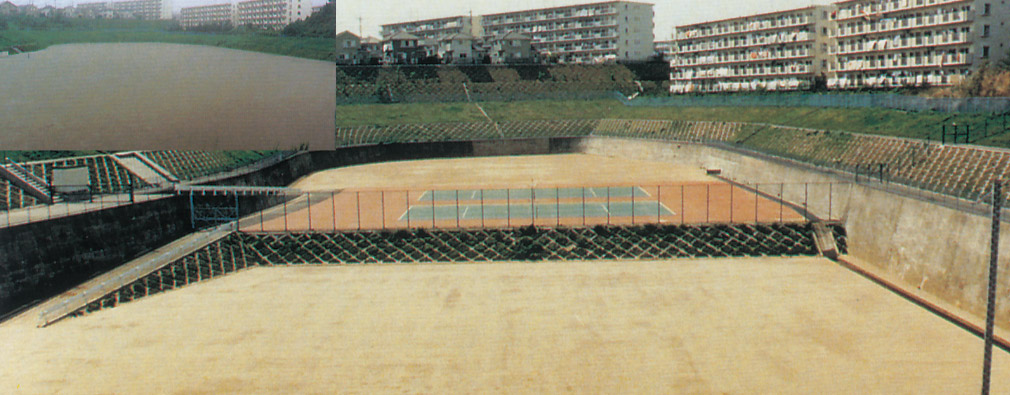

普段の時と満水になった時の菅北浦調整池(多摩区)

-

昔の平瀬川支川(宮前区)

-

工事の終わった平瀬川支川(宮前区)

洪水を防ぐため、川幅を広げたり、川底を深くしたり、堤防を高くしたりする工事が行われてきています。

また、たびたび洪水を起こしてきた五反田川では増えた水を直接多摩川に流す放水路を地下につくりました。

-

シールドマシン

-

地下のトンネル

-

放流部

地下約40メートルの深いところに、土の中を横に掘ってトンネルをつくる内径8.7メートル(直径9.5メートル)のシールドマシンを使って、放水路のトンネルを掘りました。

がけ崩れを防ぐ

大雨が降ったり地震が起きると、傾きが急で地面の弱いところは、がけ崩れが起こることがあります。地面にひびが入っていたり、わき水や小さな流れができたりするところは、特に危険です。

-

がけ崩れを防ぐ工事の終わった住宅地(多摩区)

川崎市では、建物や道をつくるとき、傾きの急な土地ではがけ崩れを防ぐ工事をするようにすすめ、県や市が工事をすることもあります。危険な所はパトロールもしています。

避難について知っておこう

地震や大雨などの災害にあったときには「あわてない」「身を守る」「落ち着いて行動する」ことが大切です。学校、屋外、自宅など色んな場所で災害が起きたとき、どんなことに注意すればよいか、みんなで話し合ってみましょう。

学校にいるとき、地震が起きたら

-

-

- 揺れが大きい間は机の下にもぐっていましょう。

- 座ぶとんや防災ずきんなどで頭を守りましょう。

- 先生の言うことを聞いて行動しましょう。

- 避難するときは、あわてずにみんなと一緒に行動しましょう。

- 天井の棚の上から落ちてくる物や、窓ガラスに注意しましょう。

学校や公園で遊んでいるとき、

空が真っ暗になり大雨が降ってきたら

-

-

- 近くの頑丈な建物の中に避難して、雨が通り過ぎるのを待ちましょう。

- 建物の地下は水が流れこみ危険なので、地上の高い建物の上の階に避難しましょう。

- 避難するときは、あわてずみんなと一緒に行動しましょう。

- 避難するときは、川や水路の水が流れているところに近づくのはやめましょう。

- 避難するときは、山などの急な斜面に近づくのはやめましょう

家の人と確認しておこう

-

-

突然おそってくる災害について、家族で話し合ったことがありますか? いざという時にどうすればよいか、普段から確かめておきましょう。

- 家は災害で壊れないように頑丈にできているかな?

- 家の中で危ない場所はないかな?

- 避難所や、そこまで行く安全な道はわかるかな?

- 災害が起きた時の待ち合わせ場所はあらかじめ決めているかな?

- 連絡方法は決めているかな?

- 避難所に持っていくものはあらかじめ用意しているかな?

通学路の安全もチェックしておこう

学校の行き帰りなど、屋外で災害が起こった場合を考えて、あらかじめ通学路やその周りの危険な場所、避難できる場所をチェックしておきましょう。

危険な場所

屋根の瓦やビルの窓ガラスなど

ブロック塀や自動販売機など

川や水路など

がけや山の斜面など

道路のアンダーパスなど

避難できる場所

洪水ハザードマップの活用など

避難する場所、

災害時に必要なものを確認しよう

大地震や風水害が発生しても、必ずしも避難所に行く必要はありません。また、災害は、家族や友達と一緒にいるときに発生するとは限りません。日頃から万一に備えて、避難をする場所や災害時に必要なものを家族で確認しておきましょう。

(非常食、飲料水、災害用トイレ、ラジオ、医薬品など)

正しい情報を集めよう

テレビ・ラジオ

地上デジタル放送・コミュニティFM(かわさきFM 79.1MHz(メガヘルツ))

かわさき防災アプリ

防災情報をスマートフォンで見ることができます。

川崎市洪水ハザードマップ

大雨で川の水が増え、堤防が壊れたり溢れたりした時に、どの地域がどのくらいの広さと深さで水に浸かるかを予測した図と、各地域の避難場所を示したものです。他にも災害から身を守る情報がたくさんあります。

防災テレホンサービス

防災行政無線で放送した内容を電話で確認したり、防災情報を聞くことができます。

【一般電話から】0120-910-174(通話料無料)

【携帯電話から】044-245-8870

連絡を取ろう

171災害用伝言ダイヤル

地震などの災害が起こると、みんなが連絡を取り合おうとするので、電話がつながりにくくなることがあります。家族と連絡が取れないとき、「171災害用伝言ダイヤル」は自分のメッセージを録音でき、また、家族からのメッセージを聞くことができます。

毎月1日と15日は体験利用ができます。家族と一緒に使ってみてくださいね。

「171災害用伝言ダイヤル」の使い方

(音声にしたがって録音、再生してください。)

メッセージを録音する

を押す

を押す

を押す

を押す

自宅の電話番号を押す

(市外局番を忘れずに)

メッセージを聞く

を押す

を押す

を押す

を押す

自宅の電話番号を押す

(市外局番を忘れずに)

僕は元気です。

〇〇小学校に避難しています。

※一般電話、公衆電話、携帯電話などから使うことができます。