みんなのまちには、

どのような道があるのでしょうか?

まちにある色々な道

-

橋川を渡るための道路

-

自転車道サイクリングロードとも言われる、自転車用の道路

-

幹線道路国道や県道などの大きな道路

-

コミュニティ道路車のスピードを抑えるためにジグザグになった道路

-

遊歩道川沿いや公園などに多い、人が楽しんで歩ける道路

-

踏切鉄道と道路が交差するところにある

-

生活道路みんなが暮らすまちの中にある道路

-

高速道路自動車専用の道路で、長距離の移動に活躍する

-

陸橋鉄道の上を通るための橋

道の働き

道は、人や車が通るほかに、

どんな働きがあるのでしょう。

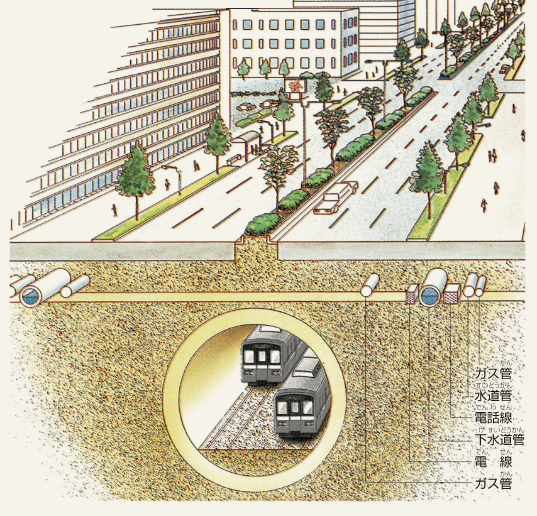

道の下には、生活を支えるさまざまなものが埋まっています。毎日の生活に必要な、ガス管や水道管、下水管なども、多くが地面の下に作られています。また、地下鉄や地下道など、地上の交通に影響の出ない移動手段としても利用されています。

道がつくられると、

暮らしはどのように変わるでしょう。

東京丸子横浜

中原8号線

国道246号

高速川崎縦貫線

- 電線を地中に埋めた道路。景色がスッキリし、台風などの災害の影響も受けにくくなる。

- 歩道と車道を分けた生活道路。より安全に歩ける。

- 自動車がたくさん走れる大きな幹線道路。まちとまちを繋いでいる。

- 自動車専用の高速道路。トラックの長距離輸送などにも活躍している。

道路は、わたしたちのまちや暮らしに、

どのように役立っているのでしょう。

-

人や物を運ぶ

人や物を運ぶ毎日の暮らしに欠かせない、食べ物や日用品、工業製品が道路を通って運ばれています。

-

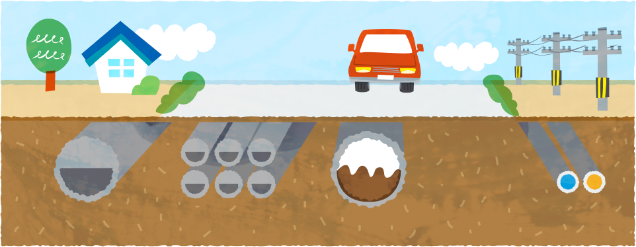

水道や電気、ガスなどを通す

水道や電気、ガスなどを通す生活に必要な水道や電気、ガス、電話線などが、道路の地下や上空を通っています。

-

住みやすいまちをつくる

住みやすいまちをつくる街路樹はまちの大切な緑です。光や風も道路を通って町の中に入ってきます。

-

災害からまちを守る

災害からまちを守る災害が起きたときには、避難する人やみんなを助ける救急車や消防車も、道路を通ります。広い道路は、火事が広がることも、防ぎます。

-

まちのにぎわいや交流を生む

まちのにぎわいや交流を生むお祭りやイベントで、まちににぎわいや交流を生み出し、まちの魅力を高めています。

住みよいまちの道づくり

もっと使いやすく、安全な道にする

ために、市役所では、どんな仕事を

しているのでしょう。

また、みんなが道を気持ち良く使う

ためにはどうすればよいのでしょう。

-

整備する前(高津区千年)

歩道が整備されていない道

-

整備した後(高津区千年)

歩道が整備され、自転車の通行位置もわかりやすくなった道

道を新しくつくるだけでなく、より良い道にするために、道を定期的にパトロールし、点検や補修などを行っています。また、道路などを正しい位置につくるため、道路の測量を行い、基準となる点からの距離や高さを測っています。

-

道路の補修をしているところ

-

道路の点検をしているところ

-

道路の測量をしているところ

道路に自転車を停めると、歩く人に危険で、救急車などの緊急車両も通れなくなります。安全で使いやすい道にするために、わたしたちも協力しなければならないことがあります。

-

川崎駅東口のまわり(川崎区)

-

自転車を撤去しているところ

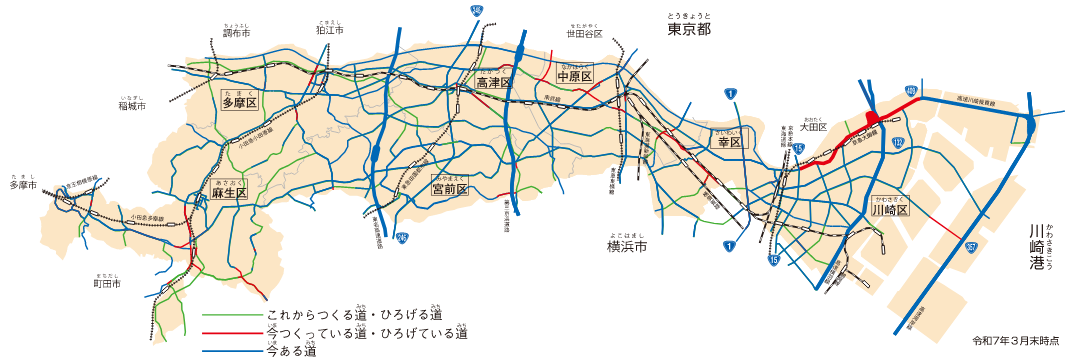

これから、どこにどのような道がつくられるのでしょう。

大きな幹線道路は、都市の機能としてとても重要です。生活が便利になるように、しっかりした都市計画に沿っていくつもの道路を整備しています。

道づくりの工夫

道路には、どんなところに

どんな工夫がされているのでしょう。

安全安心な道

まちなかに電柱があると、歩ける場所が狭くなって危険になったり、大きな地震のときに電柱が倒れたりすることがあるため、電柱を無くし電線を地下に埋めています。また、みんなが安全で安心に道を使えるように、車や自転車と歩く人の道を分けたりしています。

-

電柱のない道(川崎区)

-

歩道・自転車通行帯(市役所通り)(川崎区)

-

歩行空間を緑色にして分かりやすく示している道(幸区)

環境にやさしい道

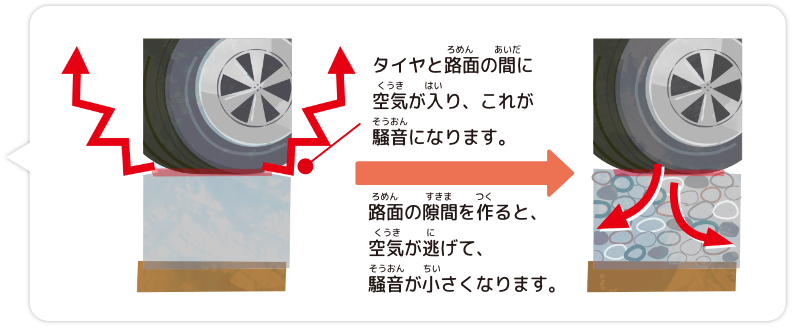

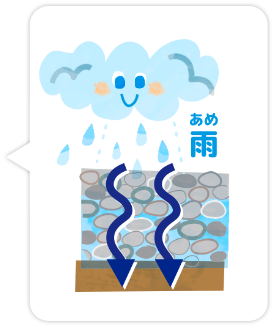

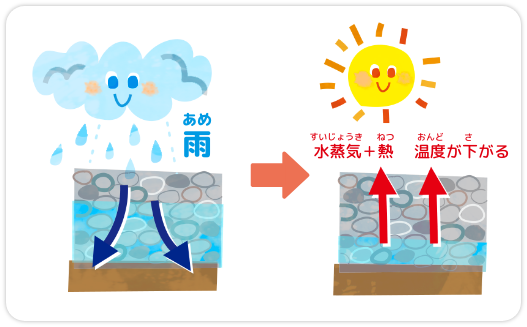

車の騒音を減らしたり、歩道を歩きやすくするため雨水を地下に通したりする舗装を行っています。また、雨の日などに溜めた水を晴れた日に蒸発させることで路面(道路の表面)の温度を下げ、夏の暑い日でも涼しく歩ける工夫をした舗装も行っています。

-

騒音を減らす道

-

-

雨水の溜まらない道

-

-

温度を下げる工夫をした舗装

高齢者や障がいのある人にやさしい歩道

歩道の段差を少なくしたり、杖の先などが排水溝に挟まらないように目の細かい蓋に取りかえたりするなど、安心して安全に道を歩けるように工夫がされています。

-

歩道に勾配があり、転ぶ危険があります。

-

歩道の勾配を減らし、歩きやすくなった歩道

-

排水溝の網目が大きく、杖の先などが挟まる危険があります。

-

目の細かい蓋に取りかえた排水溝

道と鉄道の立体交差

道と鉄道が交差する場所には踏切があります。

踏切には、どんな問題があるでしょうか。

-

平間駅前踏切(中原区)

-

塚越踏切(幸区)

電車が通ると踏切の遮断器が閉まり、車や人が通れなくなります。

特に朝夕の通勤時間は電車の本数が多いため、踏切がずっと開かず、渋滞が発生するなどの問題が起こります。

鉄道を高架化する(橋の上を走らせる)ことで、道と立体的に交差させ、踏切をなくします。安全で暮らしやすくなり、車の渋滞もなくなります。

-

立体交差になる前の武蔵中原駅付近(中原区)

-

鉄道が道路の上を走る武蔵中原駅付近(中原区)

-

産業道路踏切(川崎区)

-

鉄道が地下を通る産業道路踏切(川崎区)

-

現在の塚越踏切(幸区)

-

工事後の塚越踏切イメージ図(幸区)

橋の働き

橋も、まちとまちを結ぶ道のひとつです。

-

多摩水道橋(多摩区)

-

多摩川スカイブリッジ(川崎区)

-

昭和14年に架けられた昔の大師橋

-

現在の大師橋(川崎区)

(古くなったため平成18年に架け替えが完成)

川に架かる橋だけでなく、鉄道を跨ぐ橋、道路を跨ぐ橋などもあります。

-

鉄道の上を通る柿生大橋(麻生区)

-

道の上を通る下原橋(多摩区)